涪陵区人民医院健康科普(十):

关于大肠息肉的几个你最想知道的问题

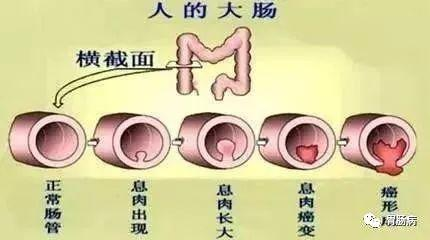

有观点认为,大约有超过90%的大肠癌由肠息肉演变而来。很多人查出肠息肉后感到恐慌不安,那么到底什么是大肠息肉?为什么会患大肠息肉?大肠息肉严重不严重,需不需要切除呢......带着这些问题,今天涪陵区人民医院消化内科就给大家普及一下肠息肉的相关知识。

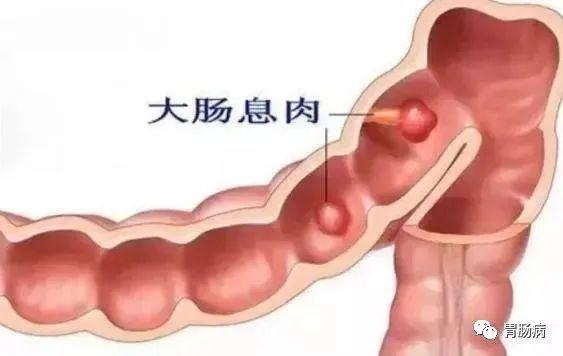

1.什么是大肠息肉?

凡从结肠黏膜表面突出到肠腔的息肉状病变,在未确定病理性质前均称为结肠息肉。息肉主要分为炎症性和腺瘤性两种,腺瘤性息肉一般不会自行消失,有恶变倾向。

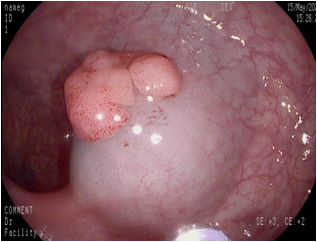

2.怎么明确肠息肉性质?

肠镜下从形状上大致可以判断息肉的良恶性。一般来说,带蒂的、直径小于2cm,表面光滑、活动度好的常常是良性的;而扁平的,直径较大(大于2cm),表面有出血、溃疡,活动度较差的往往是恶性的。

肠镜下只能作出大概诊断,正确处理是将息肉完整切除送病理检查,以最终判定息肉的性质。病理结果才是息肉诊断的金标准。

3.大肠为什么会长息肉?

(1)饮食性因素

长期进食高脂肪、高蛋白、低纤维性饮食者结直肠息肉的发生率明显增高。

(2)胆汁代谢素乱

胆道手术及胆囊切除患者,大肠内胆汁酸的含量增加。

(3)遗传因素

(4)肠道炎性疾病

(5)基因异常

4.长了息肉会有哪些表现?

大多数体积较小的息肉没有症状,只是在肠镜检查或腹部手术时发现,当息肉长大后可能有以下表现:

(1)典型症状

间断性便血,继发炎症感染可伴大便带粘液、便秘或便次增多,位置近肛门者可有息肉脱出肛门。

(2)其他症状

少数患者可有腹部闷胀不适。

5.哪一种肠息肉容易发生癌变

肠道息肉分为非肿瘤性和腺瘤性两种:一般情况下,发现有肠息肉,应尽早切除,以免带来一些其他疾病,甚至恶化成肠癌。根据肠镜活检的病理结果,如果为腺瘤性息肉,建议进行治疗。

大肠腺瘤的治疗方法有内窥镜治疗、手术治疗等。内镜下肠息肉切除已成为肠息肉治疗的常规方法,除了极少部分直径过大、内镜下形态明显恶变或数目过多者外,一般均可在内镜下将肠息肉完整切除。

内窥镜治疗较为安全,创伤小。

6.平时生活中需要注意哪些呢?

(1)定期复查

(2)调整饮食

少食辛辣、油腻及刺激性食品,多食新鲜蔬菜、水果保持大便通畅。另外酒精刺激也是重要诱因。

(3)适当运动

锻炼使副交感神经兴奋性增加,从而肠蠕动加强,粪便在结肠内停留时间少。其中的一些致新生物的物质对肠黏膜的作用减少,息肉发生率、复发率减少。

(4)保持好心情

7.切除后还需要复查

大肠腺瘤治疗后还必须进行复查。

(1)低危人群的复查

单发、带蒂(或小于2cm的广基管状腺瘤)伴有轻度或中度不典型增生为低危人群。治疗后1年复查结肠镜,若为阴性,则每隔3年复查一次结肠镜;如果某次检查发现腺瘤,再次治疗后仍按首次治疗后的随访方法进行随访。

(2)高危人群的复查

以下任一属高危组:

①多发腺瘤;

②直径大于2cm;

③广基的绒毛状腺瘤或管状绒毛状腺瘤;

④伴重度不典型增生的腺瘤或腺瘤局部癌变(原位癌);

治疗后3-6月内复查结肠镜,如为阴性,6~9月再次复查内窥镜,仍阴性者,1年后再次复查内窥镜;连续2次都是阴性者,每隔3年复查一次内镜,期间每年行类隐血试验检查。

如果某次检查发现腺瘤,再次治疗后仍按首次治疗后的随访方法进行随访。

涪陵区人民医院消化内科现有副主任医师2名、主治医师2名,硕士研究生1名,多年内镜操作经验专职医师2名。常规开展无痛胃肠镜、消化道早癌(食管、胃早癌)内镜筛查,内镜下粘膜切除(EMR)/粘膜剥离术(ESD)、消化道出血(非静脉曲张出血)内镜下止血术,食管静脉曲张套扎/硬化术(EVL/EVS)、消化道狭窄内镜下扩张术/支架置入术及内镜下异物取出术等。

消化内科将始终坚持依托先进的内镜技术,以“发现一例早癌,拯救一条生命,幸福一个家庭”为目标,为保障消化道疾病患者健康作出不懈努力!

就诊地址:涪陵区人民医院A区(黎明路)门诊综合楼负1楼

住院地址:涪陵区人民医院A区(黎明路)住院综合大楼5楼

联系电话:023-72867167