心脏是生命的“发动机”,通过有节律的收缩与舒张,将血液输送至全身,为各个器官提供氧气和营养物质。近年来,冠心病的发病率逐年攀升,患冠心病的人数超1139万,呈年轻化的趋势。冠心病的高发病率、高致死率及巨额医疗负担,使其成为重大公共卫生挑战。早筛查、早干预是降低风险的关键,通过定期体检和生活方式管理,可有效延缓疾病进展。今天,就跟着涪陵区人民医院心血管内科副主任许宝安一起了解更多关于“冠心病”的健康知识。

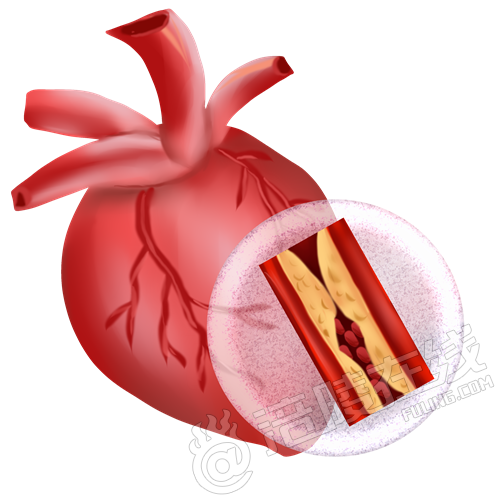

冠心病是由于冠状动脉发生粥样硬化导致血管狭窄或闭塞,引起心肌缺血、缺氧或坏死,从而引发心绞痛、心肌梗死等严重后果的疾病。最常见表现为活动性胸痛或胸闷(心绞痛),常放射至左肩、手臂或下颌,伴随冷汗、气短。但部分患者症状不典型,易被误诊为“胃痛”或“牙痛”。若胸痛持续超过15分钟,需警惕急性心肌梗死,立即就医。

高血压、高胆固醇、糖尿病等疾病,以及吸烟、肥胖、久坐等不良生活方式是引发冠心病的重要危险因素。在日常生活中,通过科学的生活方式干预,可以有效预防冠心病的发生,比如养成低盐低脂的饮食习惯,戒烟限酒,每周坚持≥150分钟的快走、游泳等中强度运动。

40多岁的兰先生是科室较早收治的冠心病患者,2021年初突发胸痛,急诊确诊心肌梗死,经介入手术成功开通堵塞血管。然而术后,他长期抽烟、熬夜、打牌,仅依赖吃药,未定期复查。2024年因不适返院检查时发现,除已治疗血管外,另两支血管已严重狭窄,再次接受介入手术,术后恢复良好。许主任强调:“年轻患者心梗并不罕见,但药物治疗只是基础,生活习惯的改善和定期复查才是关键。若忽视健康管理,即使手术成功,仍可能因病变进展反复住院。”

一位老年患者因反复腹痛就诊,长期被误认为胃病。直到某日到涪陵区人民医院急诊科就诊,心电图提示心脏异常,进一步冠脉造影发现两支血管重度狭窄。原来,患者的心绞痛以非典型腹痛为表现,而非传统胸闷胸痛。心绞痛可能表现为牙痛、腹痛甚至肩背不适,尤其在老年人中易被误诊。对持续不缓解的腹痛、牙痛,尤其是合并高血压、糖尿病的患者,必须排查心脏问题。通过心电图、心脏彩超等初筛,结合冠脉CT或造影确诊,才能避免漏诊。早发现、早干预,是守护心血管健康的核心。

涪陵区人民医院心血管内科于2007年10月份独立成科,经历了从基础药物治疗到系统化、专业化治疗的飞跃发展,2017年,科室被评为区级临床重点专科。科室现有开放床位52张,配备有普通病区、冠心病监护病房(CCU)、介入手术室和专科门诊。科室医护团队共23人,分为冠脉组、心律失常组、心衰组、高血压病组四个专业组,每个小组专注于特定领域的研究与实践,进一步提升了诊疗的专业性和针对性。科室参与国家级医疗安全抽样调查研究1项,现有市区级科研课题4项,涪陵区金桥工程项目1项,在国家级、省部级医学期刊上发表文章10余篇。

自2017年起,科室先后组织医生前往重庆新桥医院、重医附二院、华西医院进修学习心脏介入技术。2020年3月,科室开展限制级心血管介入诊疗,2024年,科室全年完成介入手术600台。科室主要进行冠心病、急性心肌梗死、风湿性心脏病、心肌病、心肌炎、高血压病、外周血管疾病及各种原因导致的心律失常及心力衰竭等疾病的诊疗。为了保障冠心病患者在治疗期间的安全性和效果,科室建立了一套科学、系统、规范的诊疗流程。

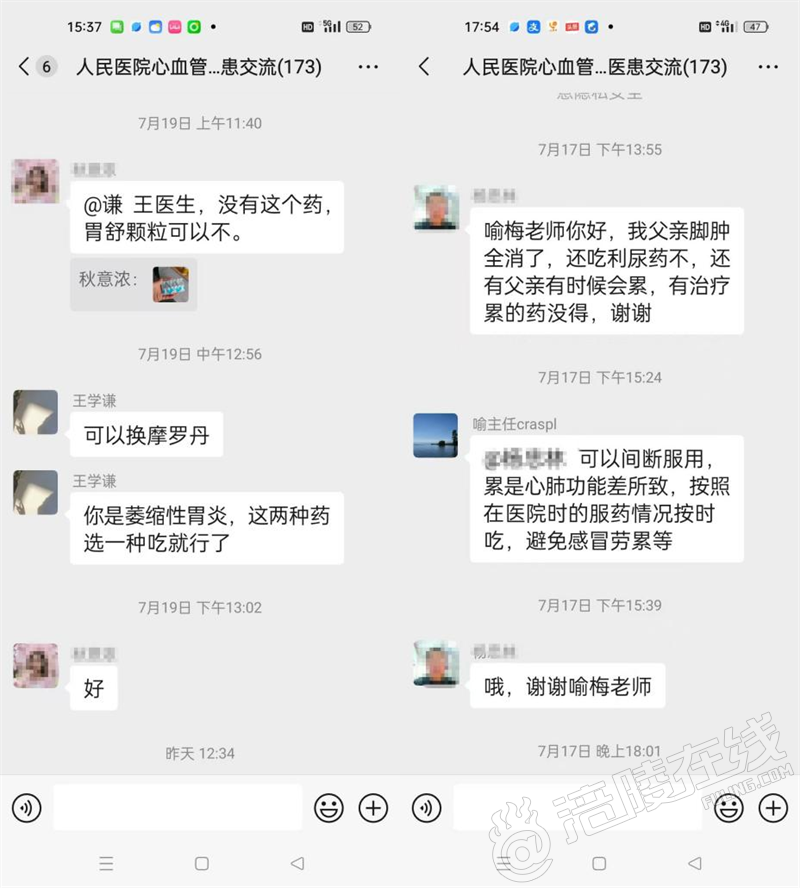

在精确评估方面,针对造影检查中发现血管狭窄程度处于临界值的患者是否需要植入支架,结合血流储备分数(FFR)、光学相干断层成像(OCT)等多模态影像技术,科室对患者的冠状动脉病变情况进行全面分析,确保真正需要手术的患者能及时接受干预。在术中操作环节,实行多学科协作机制,有心内科、心外科、麻醉科等多学科专家联合参与,高危手术由资深专家主刀。在术后管理方面,科室设有24小时冠心病监护病房(CCU),对术后患者进行严密监护。会根据每位患者的具体情况,制定个性化的康复计划,包括药物调整和运动处方。建立了患者随访群,患者在出院后如有任何疑问,可以通过电话、微信群随时咨询,所有医生都在线为患者提供支持,真正做到“治疗有终点,服务无止境”。

心脏健康关乎生命的延续,而冠心病的防治需要全社会的共同关注。涪陵区人民医院心血管内科通过不断引进先进技术、完善诊疗体系、强化术后管理,为患者提供了从预防到治疗的全周期保障。定期体检、健康生活方式、及时就医复查,是守护心脏健康的三道防线。只有将‘防’与‘治’相结合,才能真正降低冠心病的威胁,让更多人拥有安心跳动的心脏。